Parce que la Normandie d’hier se conjugue si bien au présent, découvrez les nombreux atouts qui la font vivre aujourd’hui. Innovation, ouverture au monde, développement durable, jeunesse, art de vivre… Retrouvez le récit de ces initiatives singulières ou collectives et toujours solidaires de Normands engagés et passionnés !

Entre rencontres, temps forts, et créations : la Normandie se raconte en émotions !

Cycle for Water : tout pour l’eau

Après 16 mois d'itinérance, et près de 13 000 kilomètres à vélo, César, Pétronille, William et Hugo, les quatre Normands de l'association Cycle for Water sont revenus en France. Retour, avec César, sur expédition audacieuse marquée par l'émotion et l'intérêt général. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris lors de votre voyage ? Nous avons…

Bière normande : le goût du vrai !

Il n’y a pas que le cidre et le Calva en Normandie… Il y a la bière aussi ! La région compte une centaine de brasseries artisanales, qui rivalisent de créativité pour régaler les amateurs de boisson houblonnée. La bière normande : une longue tradition Eh oui, en Normandie, on produit de la bière depuis…

Regards croisés : peinture et décoration

En 2ème année de BP peinture-décoration au CFA de Caen, Sarah Levavasseur, 22 ans, est également détentrice d’une belle médaille d’argent gagnée lors des finales nationales de la compétition des métiers Worldskills. Regards croisés sur un métier aux multiples facettes, avec son maître d’apprentissage, Guillaume Dufour à Saint-Pierre-de-Semilly, dans la Manche. C’est quoi ce métier…

La bonne mine de WeeeCycling

Créée en 2019 à Tourville-les-Ifs, près du Havre, l’entreprise normande est la seule au monde à produire des métaux - dont des platinoïdes - recyclés à 100 %. Lauréate de l’appel à projets Métaux Critiques France 2030, WeeeCycling s’agrandit désormais pour augmenter massivement ses capacités de production et répondre à la demande. Platine, rhodium, palladium,…

Regards croisés : la maintenance industrielle

C’est l’un des 4 Normands à avoir rejoint l’équipe de France pour préparer la compétition internationale des Worldskills en septembre 2024 : Thiaifène Acher, 20 ans, actuellement en alternance au sein de l’entreprise Mont-Blanc, dans la Manche, défendra le savoir-faire normand en maintenance industrielle. Regards croisés sur un métier qui a le vent en poupe…

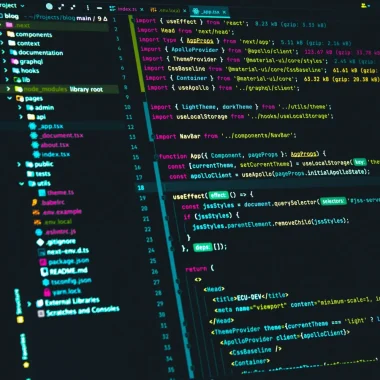

Regards croisés : le développement de solutions logicielles

Après une médaille d’or à l’épreuve nationale, Thomas, 21 ans, ira défendre son talent aux Worldskills, à l’international, avec l’équipe de France en septembre 2024. Son métier ? Le développement de solutions logicielles en entreprise. Un savoir-faire dispensé par Zakina, enseignante en BTS Services informatiques aux organisations, au lycée Jean Rostand à Caen, qui a coaché…

Sinay, une PME 4.0

Etude d’impact environnemental, gestion des risques portuaires, optimisation des pêches, modélisation, simulation et expérimentation, évaluation des risques de navigation… Créée en 2008, SINAY a développé la première plate-forme big data polyactivités. Lauréate du premier Index French Blue Tech qui vise à accroître la visibilité des startups maritimes avec 23 autres jeunes pousses nationales, la PME…

Alga Biologics : le pouvoir de la mer contre le cancer

À 49 ans, Muriel Bardor réalise son rêve de gosse, ou presque. Elle qui, plus jeune, aspirait à lutter contre les maladies génétiques a finalement trouvé comment produire, à partir de microalgues, des anticorps capables de traiter certains cancers… Sa start-up, Alga Biologics, s’est déjà vu décerner plusieurs prix, dont celui de Normandie4Good, en 2023.…

Grands événements 2024 : place à la Normandie

En 2024, la France célèbre de nombreux grands événements. Sport, culture, mémoire, savoir-faire et innovation sont les thèmes marquants de cette nouvelle année. La Normandie sera présente sur chacun d’entre eux pour faire rayonner, une fois encore, sa qualité de vie, son dynamisme économique et ses ambitions pour l’avenir. Tour d’horizon non exhaustif. Salon du…

Normandie et Angleterre : des liens historiques et culturels unis autour de grands événements

A l’occasion du déplacement, début décembre 2023, d’une délégation à Londres, zoom sur les événements 2024 et au-delà qui font la part belle aux liens entre la Normandie et l’Angleterre. Millénaire de Guillaume le Conquérant : un hommage culturel au-delà des frontières En 2027, la Normandie s'apprêtera à célébrer le Millénaire de la naissance…

Noël durable : des cadeaux normands pour les fêtes !

Noël approche à grands pas et il est temps de penser à des cadeaux originaux et durables pour vos proches. Cette année, optez pour des présents made in Normandie et qui font du bien à la planète ! Voici une sélection de marques locales engagées qui offrent des idées cadeaux à la fois éthiques et…

Regards croisés : le soudage

Jayson, 20 ans, et Maël, 25 ans, sont tous deux nés à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche. Ils ont quelques années d’écart mais une passion et une expérience communes : le soudage et les Worldskills. Le premier a obtenu la médaille d’or à la dernière compétition nationale des métiers, à Lyon, et a donc rejoint l'équipe…

Coquille Saint-Jacques : Arnaud Vanhamme à la débarque

Poissonnier écailler titré Meilleur Ouvrier de France (MOF), Arnaud Vanhamme est le parrain de l’édition 2023 de la Grande Débarque. Un événement qui célèbre, dès l'automne, le retour de la Coquille Saint-Jacques, un des emblèmes de la Normandie, partout en France ! En quoi consiste le travail d’un poissonnier écailler ? Qu'il officie sur les…

A Saint-Lô : l’histoire de l’hôpital irlandais

Catherine Gagneux, aux origines ornaises, est membre de notre réseau d’ambassadeurs. Consule Honoraire de France en Irlande, elle découvre par hasard en 2020 l’histoire émouvante de la Croix-Rouge irlandaise venue à Saint-Lô, dans la Manche, au lendemain du Débarquement. L’occasion de revenir sur ce bel élan de solidarité ! La découverte Expatriée en Irlande depuis…

Salon du Made in France : la Normandie à l’honneur !

Le Salon du Made in France donne rendez-vous du 9 au 12 novembre 2023 à Paris, Portes de Versailles. C’est le plus grand événement qui célèbre la fabrication française. Pour cette 11ème édition, 1 000 exposants sont attendus dont une quarantaine de Normands ! Gastronomie, textile, maroquinerie, décoration, objets d’art, cosmétiques, bien-être… Plus que le…

NEOLITIK, la construction innovante et durable

Lauréate des Trophées de l'économie normande en 2023 dans la catégorie création, la start-up industrielle NEOLITIK révolutionne le monde de la construction. Son atout ? Un matériau innovant et alternatif au béton et à la pierre, appelé EcoLithe, pour des chantiers éco-responsables. De Paris à Fécamp En 2022, le trentenaire Marc Dib quitte l'Île-de-France pour…

Jean-Louis Louvel, l’entrepreneuriat engagé

Président de PGS Group, situé près de Rouen en Seine-Maritime, Jean-Louis Louvel a été récompensé du prestigieux titre « Entrepreneur de l’année » 2023 par le cabinet EY. Une première pour un chef d’entreprise du territoire. Rencontre avec un Normand aux valeurs inspirantes, engagé pour un monde plus durable. PGS, c'est quoi ? PGS signifie…

World Calvados Day 2023 : les ambassadeurs ont fait rayonner le calvados et la Normandie à l’international !

Le 20 octobre dernier, plus de 500 personnes se sont rassemblées partout dans le monde pour participer à la deuxième édition du World Calvados Day, la journée mondiale dédiée au célèbre spiritueux normand. De New York à Sydney, en passant par Dakar, Tokyo, Brasilia, le Vietnam ou encore l’Île Maurice, les ambassadeurs de la Normandie…

Aptar : un groupe innovant

La Normandie peut compter sur un réseau de groupes et industries innovants, régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs, et tournés fortement vers une industrie plus éco-responsable.Rencontre avec Aptar Pharma, dans l’Eure, leader mondial dans la fabrication de spray et aérosols pour le marché pharmaceutique, et labellisée « vitrine industrie du futur ». https://www.youtube.com/watch?v=D9IYg6YGCl8 Le…

Dans l’Orne, découvrez le dernier fabricant de paillettes français

Rencontre avec Jean-Baptiste Drachkovitch (à droite sur la photo), co-dirigeant depuis 2010 avec Pascal Bernard de la société Langlois-Martin, dernier fabricant de paillettes de France. L’entreprise, fondée en 1919, a quitté la région parisienne en septembre 2018 pour s’installer dans l’Orne, sur la commune de Saint-Ouen-sur-Iton. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la…

AJ Hackett : la Normandie, un vrai choix

Il a fait connaître au grand public les sensations fortes en sautant à l’élastique de la tour Eiffel en 1987. AJ Hackett a implanté des sites de sauts à travers le monde, attirant les amateurs d’adrénaline à travers le monde. Son credo ? Créer des expériences inoubliables dans des sites incroyables. Parmi eux, le site…

Coquille Saint-Jacques : Baie de Seine, le plus gros gisement d’Europe

Comme chaque année, l’ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques en Baie de Seine est très attendue par les professionnels et amateurs. Environ 220 bateaux dragueront dès le lundi 14 novembre 2022 en baie de Seine pour une nouvelle campagne de pêche. La « zone Reine », située entre Barfleur et Le Havre, promet…

En Suisse normande, Cotral Lab, leader mondial des protections auditives sur mesure

Nervosité, fatigue, difficulté de concentration, agacement, perte d’audition… Dans le milieu professionnel, les dommages d’une exposition régulière au bruit sont aujourd’hui reconnus. Pour répondre à cette problématique, Laurent Capellari a fondé en 1992, Cotral Lab, à Condé-sur-Noireau, dans le Calvados. L’objectif ? Proposer des protections auditives sur mesure aux salariés exposés aux nuisances sonores. Aujourd’hui, Cotral Lab…

Courses hippiques : « Graignes » de champions

Trot monté, trot attelé, et dernièrement galop… A Graignes, sur le territoire de Saint-Lô Agglo dans la Manche, l’école des courses hippiques de l’Afasec forme chaque année plus d’une centaine d’élèves du monde aux disciplines du turf. Un secteur en tension méconnu aux métiers pourtant accessibles et attractifs. Une école unique en Normandie C’est en…

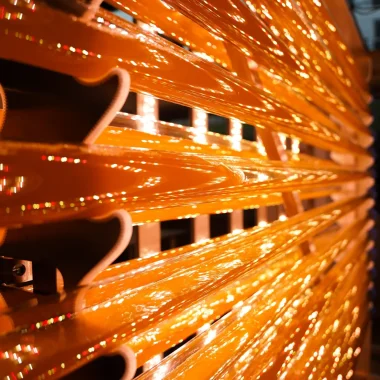

Cap sur La Glass Vallée, filière d’excellence

Premier pôle mondial de flaconnage de luxe, La Glass Vallée représente plus de 70% de la production de flacons en verre pour la parfumerie, les spiritueux, la cosmétique, la pharmacie et parapharmacie. Située dans la vallée de la Bresle, à la frontière de la Normandie et des Hauts-de-France, cette filière industrielle d'excellence fédère un réseau…

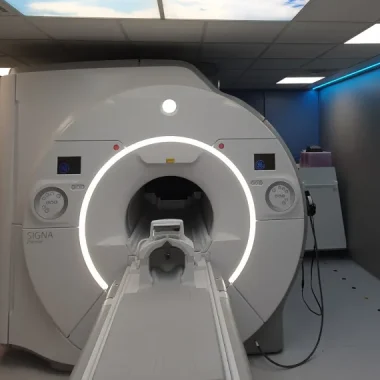

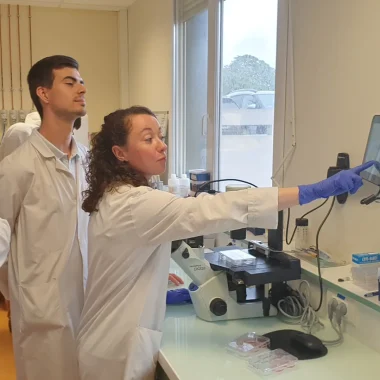

Cyceron : un écrin d’innovations au service de la santé

Sur le territoire de Caen-la-mer, Cyceron est une plateforme d’Imagerie biomédicale où sont menées des recherches depuis 1985. Le centre héberge des unités de recherche à la réputation internationale, tout en mettant à disposition du matériel technologique de très haut niveau et un ensemble unique de laboratoires sur le même site. Rencontre avec Benoît Haelewyn,…

Bagnoles de l’Orne : une bouffée d’air

Le vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre, gonflez vos poumons, ouvrez les yeux et inspirez profondément en explorant la forêt des Andaines, à l’occasion du Bagnoles Normandie Trail. Décryptage avec Kevin Raimond, ultratraileur normand. https://youtu.be/g_fFELk2YC4 Une station thermale maispas que ! Si Bagnoles de l’Orne est réputée pour être la seule station thermale…

Eco-Technilin : vitrine internationale d’un savoir-faire normand

Basée à Valliquerville près de Yvetot en Seine-Maritime, Eco-Technilin est le leader européen pour la fourniture de produits non-tissés à base de fibres naturelles (lin, chanvre, kénaf, jute), utilisées majoritairement pour l’intérieur des automobiles. Portrait vidéo. Développement durable L’entreprise a été créée en 2000 par une coopérative agricole pour valoriser les fibres courtes du lin.…

Des secteurs d’avenir en Normandie !

La Normandie, terre d'avenir ? Oui et à plusieurs titres. Zoom non exhaustif sur quelques secteurs qui recrutent avec le témoignage de professionnels ! https://youtu.be/bkhkeO4e9A4 L'industrie : entre décarbonation et innovation Introduction du numérique, robotisation, simplification des process pour faciliter les conditions de travail, diversité des missions… n’y voyez pas – ou plus ! –…

Des pales de 107 m construites à Cherbourg

107 mètres de long, c’est le record mondial de la plus grande pale d’éolienne off-shore jamais construite. Un record détenu par l’entreprise LM WIND POWER à Cherbourg. Ce challenge, lancé en 2017, a tenu toutes ses promesses : depuis sa mise en service, en janvier 2019, l’une des plus grosses usines françaises du groupe General…

EASTMAN : une usine unique au monde en Normandie

En implantant la plus grande usine de recyclage moléculaire des plastiques du monde à Port-Jérôme-sur-Seine (76), l’entreprise Eastman confirme la position de la Normandie comme région industrielle de demain. En jeu ? Décarbonation et économie vertueuse. Un projet à 1 milliard d’euros Cette usine du géant américain Eastman s’annonce comme la plus imposante au monde…

En Normandie : une formation unique en France

A Saint-Pierre-en-Auge, dans le Calvados, l’Etablissement public local agricole Le Robillard abrite une promotion un peu particulière : unique en France, la certification de « spécialisation cidricole » s’adresse à des personnes souhaitant se reconvertir dans le domaine de la production ou de la transformation cidricole. Décryptage. Deux formations diplômantes et un parcours à la…

Irlande-Normandie : liens d’hier et d’aujourd’hui

L’Irlande ? C’est la Guinness, des plaines verdoyantes et une histoire conflictuelle. Mais pas seulement. Depuis près de 850 ans et une invasion, le pays cultive une proximité avec la Normandie qui perdure aujourd’hui. Un top 5 non exhaustif des liens qui nous unissent, à découvrir ci-dessous ! Acte I : une invasion Après la…

En Normandie, deux Centres luttent contre le cancer

Le Centre François Baclesse de Caen et le Centre Henri Becquerel de Rouen sont les deux centres de lutte contre le cancer (CLCC) de Normandie. Établissements de santé privés à but non lucratif, ils ont trois missions principales dans le domaine exclusif de la cancérologie : le soin, l’enseignement et la recherche. Décryptage de deux…

La Normandie se constitue une bibliothèque mondiale du cheval

Mise en ligne depuis 2018, la bibliothèque mondiale numérique du cheval met à disposition de tous tout ce qu’il faut savoir des publications liées à l’animal emblématique de Normandie ! Retour sur la création et l’évolution de ce service en ligne unique au monde. Marie-Laure Peretti, responsable du projet au sein du Pôle du Document…

La réalité virtuelle au service de la recherche

Plateau technique de l’Université de Caen Normandie créé en 2006 et rattaché depuis 2012 à l’UFR Humanités et sciences sociales, le CIREVE, Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle, dispose aujourd’hui de la plus grande salle immersive de France en milieu universitaire. De la formation à la pédagogie en passant par la recherche scientifique, cet équipement dédié…

Fast Forward Agrifood : accélérateur d’innovations

Pour accompagner la transition vers un monde plus durable, et les métiers essentiels qui font l’agriculture d’aujourd’hui comme l’agroalimentaire de demain, un réseau de start-ups phosphore en Normandie ! De l’optimisation à la valorisation des bio-déchets en passant par la production agricole : ces innovations sont notamment accompagnées au sein du programme Fast Forward Agrifood,…

La Cité de la Mer : 20 ans

Le 29 avril 2002, la Cité de la Mer ouvrait ses portes à Cherbourg-en-Cotentin, dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique. 20 ans plus tard, la Cité de la Mer et son sous-marin Le Redoutable sont les lauréats de l’édition 2022 du « Monument préféré des Français » présenté par Stéphane Bern.Pourquoi-comment sur un lieu emblématique normand…

Futerro : le futur du plastique en Normandie

Après Eastman, l’entreprise belge Futerro a, elle aussi, annoncé son intention de s’implanter sur la zone de Port-Jérôme, en Seine-Maritime. L’objectif ? Ouvrir le premier site industriel au monde permettant de produire, transformer et recycler du bioplastique. Entre économie circulaire et transition énergétique : décryptage d’un nouveau projet innovant sur le territoire normand ! Histoire et expertise…

Le calvados, spiritueux emblématique

Le calvados ? Un département, certes, mais également un spiritueux issu du savoir-faire normand, qui rayonne aujourd’hui dans le monde entier. Zoom sur un emblème cidricole avec quatre distilleries normandes. https://youtu.be/NFLrL16EaQE Le domaine de la Flaguerie Depuis plus d’un siècle, le Domaine de la Flaguerie cultive l’art d’extraire la quintessence du fruit emblématique de la…

Isigny-Sainte-Mère : un savoir-faire normand reconnu dans le monde entier

Depuis 1909, la coopérative normande d’Isigny-Sainte-Mère, a su garder son savoir-faire et sa qualité dans la fabrication de ses produits laitiers. L’entreprise réalise deux tiers de son chiffre d’affaires à l’international : fromages, fromage frais, beurre et crème commercialisés sous la marque Isigny Sainte-Mère, se retrouvent dans le monde entier. Elle fabrique également de la…

MoHo : espace unique et innovant pour imaginer ensemble le monde de demain

En 2021, MoHo a ouvert ses portes à Caen dans l’ancienne succursale Renault, à quelques encablures de la gare. Un tiers-lieu nouvelle génération pour rassembler les énergies normandes, nationales et internationales. Le point en question-réponse sur ce collider unique en Europe. MOHO, c'est quoi ? MoHo, c’est d’abord la contraction de Mosaic House en anglais.…

KIWAÏ : première plateforme de financement participatif pour des projets 100% normands et 100% verts !

Lancée en février 2020 par la Caisse d’Epargne Normandie avec le soutien de la Région, Kiwaï est la première plateforme en France de financement participatif par prêt dédiée à la transition écologique. Labellisée « Croissance verte » en 2022, cette plateforme ouverte à tous est une initiative 100% normande, 100% verte et 100% garantie.Rencontre avec…

Le Medical Training et Testing Center de Rouen : pédagogie et recherche innovantes

Unique en Europe, le Medical Training and Testing Center (MTC) situé au sein du campus hospitalo-universitaire de Rouen et du technopôle « Rouen Innovation Santé », permet aux professionnels de santé d’acquérir la maîtrise de nouvelles pratiques médicales, chirurgicales ou comportementales grâce à des technologies et des outils de simulation sophistiqués.Un plateau technique qui favorise…

Le cidre : symbole de l’excellence à la normande

Féminisation et rajeunissement de la profession, boom de la consommation, prise en compte des enjeux environnementaux… Alors qu’un cidre normand a été consacré meilleur cidre au monde en 2023, plus que jamais l’excellence de la Normandie s’illustre dans le domaine cidricole. Zoom sur 5 producteurs normands, emblématiques du terroir qu’ils défendent ! https://youtu.be/2_Y-FI4aS3Q ©D. Commenchal…

Le Groupe 6napse : au service des produits et technologies de demain.

Le Groupe 6napse est un ensemble de laboratoires et centres d’essais et d’expertise, dont trois sont basés en Normandie : le CEVAA à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), Analyses et surface à Val-de-Reuil (27) et 6NAPSE à Vernon (27). De nombreux acteurs majeurs des filières industrielles normandes, dont la filière aérospatiale et défense, ou l’automobile, profitent de l’expertise…

L’industrie du futur se construit en Normandie

Officiellement lancé au début de l’année 2023 sous statut associatif, le Club Industrie du futur Normandie, présidé par Sébastien Decubber, Directeur Exécutif Adjoint de Nutriset France, regroupe aujourd’hui une quinzaine d’entreprises. L’objectif ? Imaginer et construire collectivement le futur de l’industrie. Portrait d’un club qui se veut différenciant et qui accueille toutes les bonnes volontés…

NEODD 2030 : les entreprises normandes s’engagent pour le climat

Fondée en 2021 par de nombreux acteurs économiques normands dont les trois syndicats patronaux – MEDEF, U2P et CPME – l’association NEODD 2030 a pour mission d’inciter les PME/TPE du territoire normand à s’impliquer dans la transition écologique. Soutenue par la région Normandie et l’ADEME, elle a lancé en novembre 2022, B-NEODD : un nouvel…

L’industrie, un “contre-routine”

Sur le territoire de l'Intercom Vire au Noireau (14), l’entreprise Normandise Petfood, fabricant d’aliments pour chiens et chats, prévoit le recrutement d'une centaine de salariés en 2022. Un cercle vertueux qui comprend également de nouveaux marchés et l'agrandissement de la plateforme logistique. Rencontre avec le dirigeant Jean-Charles Duquesne, déterminé à changer le regard de tous…

Normandie Incubation : générateur d’innovations

Vous avez l’âme d’un entrepreneur ? Une idée innovante ? Envie d’apprendre à lancer votre entreprise ou de concrétiser votre projet ? A Caen, Rouen et Le Havre, Normandie Incubation accompagne des porteurs de projets et entrepreneurs depuis plus de 20 ans.Industrie, services, agriculture, numérique, santé… La structure ouvre ses portes à de nombreux secteurs.…

Loop Dee Science : une start-up innovante

Fondée en 2017, l’entreprise caennaise Loop Dee Science, spécialisée dans la biologie moléculaire, a su rebondir après la crise sanitaire pour développer des solutions rapides et fiables pour la détection de bactéries pathogènes pour le monde de l’agroalimentaire.Une innovation récompensée par le prix Agreen Startup décerné par la chambre d’agriculture de Normandie. Biologie moléculaire :gagner…

LEIZUP : pour une vie sociale enrichie

Pas si simple de déménager, même quand il s’agit de s’installer en Normandie ! Certes, le cadre de vie y est doux, mais changement de région rime souvent avec bouleversements. Éloignement familial, nouvelles habitudes… Afin de faciliter l’intégration mais aussi lutter contre l’isolement, Expérience sensible Comme souvent pour bon nombre d’innovations, Leizup est née de…

Lin normand, trésor français

Le propre d’une filière économique ? Selon la définition, réunir l’ensemble des activités complémentaires qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation d’un produit fini. Du champ au vêtement, en passant par teillage, peignage, filature, tissage et tricotage : grâce à la Normandie, la France peut désormais se targuer de réunir toutes les composantes du…

Maison Berger : Plus d’un siècle de savoir-faire

Créée en 1898 par Maurice Berger, préparateur en pharmacie, comme système de désinfection de l’air, la Lampe Berger est aujourd’hui un objet d’art et de décoration à part entière. Plongez, en vidéo, dans les coulisses de cette entreprise installée à Grand-Bourgtheroulde, dans l’Eure depuis 1975. Maison Berger Paris, l'histoire https://youtu.be/gZXsEoAuLx4 Tout commence en 1898 :…

Le Parapluie de Cherbourg : un parapluie qui résiste au temps

Un film populaire dans le monde entier, des musiques enivrantes, et surtout, une boutique de parapluies devenue célèbre, et pourtant… inexistante à l’époque. C’est à partir de ce constat que Jean-Pierre Yvon, 22 ans après la sortie du film de Jacques Demy, crée en 1986 la marque et sa manufacture Le Véritable Cherbourg en plein…

Zoom sur le Haras du Pin

Il a été sélectionné en 2022 comme l’un des 17 sites emblématiques de France dans le cadre de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, et accueillera des délégations internationales pour les JOP de Paris 2024. Il est également le théâtre de nombreux événements hippiques, d’activités novatrices, ou encore de formations d’excellence. Pourquoi-comment sur le…

Mijuin : sublimer le made in France

Mijuin ? C’est une start-up de Seine-Maritime qui s’est donné pour mission de faciliter l’accès au lin en circuit-court. Lauréat des Trophées de l’économie normande 2023 dans la catégorie Enjeux de Demain, cet atelier de confection fait rimer qualité avec éco-responsabilité. Pourquoi le lin ? « Il est thermorégulateur, il absorbe et régule l’humidité, possède…

« On Va Semer » : de l’ordinateur à la brouette, le parcours étonnant de Delphine Breuil

Après de longues années dans le secteur transport et logistique, Delphine Breuil a créé, début 2018, son entreprise On va Semer sur le territoire normand. L’ambition ? Convertir les espaces urbains disponibles en espaces fertiles et conviviaux à travers des potagers collaboratifs dans les entreprises et collectivités. Une initiative citoyenne récompensée à plusieurs reprises : en 2022, par le…

Plante d’hier et tissu de demain : le chanvre normand

La Chine, une plante étouffante, un matériel bricolé et la Belgique : retour sur la folle histoire du premier jean en chanvre normand, avec Henri Pomikal, ancien président de la Coopérative Agricole Linière du Nord de Caen, située à Villons-les-Buissons. Du lin au chanvre Producteur de lin dans le Calvados près de Caen depuis le…

Saveurs de Normandie : 20 ans de qualité et d’authenticité

La marque Saveurs de Normandie pilotée par l’AREA Normandie (Association Régionale des Entreprises Alimentaires) regroupe aujourd’hui 130 entreprises et producteurs adhérents, plus de 600 produits régionaux agréés et 17 000 emplois agricoles et agroalimentaires sur l’ensemble du territoire. Le point sur une marque 100% normande devenue un véritable repère de confiance pour les consommateurs et…

Tertu : l’Orne sécurise les routes du monde

Ils défilent sous nos yeux, souvent invisibles, et sont pourtant indispensables… Ornant notamment les bords de routes et apparus dans les années 60 en France, les dispositifs de retenue – ou glissières de sécurité – permettent de rediriger les véhicules et ainsi de sécuriser les usagers. Dans l’Orne, à Villedieu-lès-Bailleul, Tertu Equipements développe depuis 1992…

Un centre de notoriété mondiale dans l’Orne

En septembre 2018, une nouvelle plateforme collaborative d’essais matériaux et sismiques a vu le jour sur le campus d’excellence de Normand’Innov situé à Caligny dans l’Orne, près de Flers.Ce dispositif vient compléter le matériel de pointe déjà présent au CED (Centre d’Essais Dynamiques) et consolide ainsi sa notoriété mondiale. Depuis 2012, le centre d’essais teste…

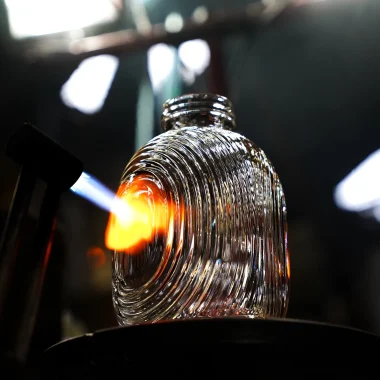

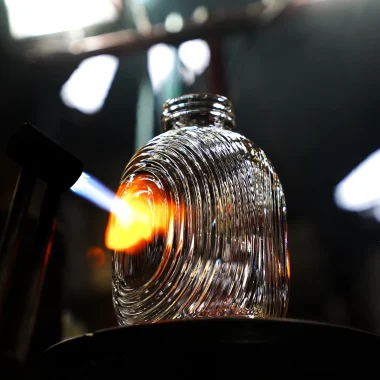

Waltersperger, une entreprise du savoir-faire verrier

Depuis le XVe siècle, la vallée de la Bresle, en Seine-Maritime, est réputée pour être la vallée du verre. Elle représente à elle seule plus de 70% de la production de flaconnage de parfums à l’échelle mondiale et se nourrit des nombreux savoir-faire ancestraux. Portrait de Waltersperger, entreprise du patrimoine vivant et dernière verrerie semi-automatique…

Zoom sur le plastique et son avenir normand

Légères, hygiéniques, parfois durables et faites sur mesure, les matières plastiques ont connu un essor sans précédent depuis leur création, devenant les plus utilisées dans le monde après le ciment et l’acier. Mais l’essor de ce matériau solide et résistant, occasionne également de sérieux problèmes environnementaux.En Normandie, deux projets devraient voir le jour pour pallier…

Peintre mosaïste, elle choisit la Normandie

Cécile Bouvarel resplendit d’énergie. Son secret de jouvence ? Une pétillante vitalité qu’elle puise dans le Cotentin et un engagement passionné pour son art : la mosaïque contemporaine. Née en Auvergne-Rhône-Alpes et formée aux Beaux-Arts, l’artiste a quitté Paris en 2003 pour s’installer à Saint Sauveur-le-Vicomte, dans la Manche. Portrait d’une artiste tombée sous le…

Recycl’et Bois : créatif, écolo et durable

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art qui auront lieu du 27 mars au 2 avril 2023, sur le thème « sublimer le quotidien », partez à la rencontre de Maxime Pagnon, menuisier ébéniste inspiré par la démarche écologique et responsable qui a su adapter son métier à ses convictions personnelles. Un métier…

La terre des chevaux attire des cavaliers internationaux

Avec 2 haras nationaux (Haras du Pin et de Saint-Lô), 4500 élevages sur le territoire, de nombreuses compétitions et des équipements innovants… la Normandie est La terre des chevaux par excellence. Chaque année, de nouveaux cavaliers ou propriétaires de haras viennent s’y installer, attirés par la douceur du climat (parfaite pour les chevaux), et toutes…

Bœuf Cidré : Une spécialité 100% normande

François-Xavier Craquelin est éleveur de race normande et producteur de cidre fermier bio en Seine-Maritime. En 2013, il décide de conjuguer ses deux passions, en élevant ses bœufs au cidre. Il crée et dépose alors la marque du Bœuf Cidré. Une technique qui permet d’obtenir une viande plus persillée, plus savoureuse et tendre ! Du…

Le cidre du Perche a son AOC !

Nouvelle consécration pour un produit cidricole normand : après le cidre du Pays d’Auge et le cidre du Cotentin, le cidre du Perche obtient l’Appellation d’Origine Contrôlée en 2020, gage d’un terroir et d’un savoir-faire reconnus ! Première région cidricole de France avec près de 54% de la production nationale et plus de 400 variétés…

Tourisme durable : la Normandie distinguée

La Normandie, à travers la Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie (OTN) et la ville de Bagnoles de l’Orne, est la seule destination française reconnue par l’organisation internationale Green Destinations en 2022. Décryptage. Bagnoles de l’orne, destination durable L’unique station thermale du nord-ouest, déjà réputée pour son trail en pleine forêt, légitime une…

Rencontre avec un chef normand engagé

Né dans l’Eure de parents charcutiers-traiteurs et issu d’une famille d’éleveurs situés entre l’Orne et le Calvados, Frédéric Vardon est aujourd’hui le chef reconnu du restaurant le 39V, dans le 8ème arrondissement de Paris, au cœur du triangle d’or. Après des débuts à Paris, au Trou Gascon, puis à Lyon pour le chef étoilé Alain…

Prix Liberté : l’hommage au passé

Remis par des jeunes de 15 à 25 ans du monde entier, le Prix Liberté récompense chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat en faveur de la liberté. Organisé par la Région Normandie et mis en œuvre par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, basé à Hérouville-Saint-Clair,…

Charles Thuillant : C’est la liberté et la créativité qui guident ma cuisine

Produit de saison et emblématique normand, la Coquille Saint-Jacques fait le bonheur de nombreux palais… Nous avons demandé à Charles Thuillant, Normand d’adoption, et chef étoilé de L’Essentiel à Deauville, de nous livrer une savoureuse recette à reproduire chez soi. L’occasion de lui demander ce qui l’a séduit en Normandie… Quel est votre lien à…

La recette de David Gallienne : cannelloni de Saint-Jacques de Normandie

Alors que la célèbre pêche en Baie de Seine a débuté le 9 novembre dernier, la Coquille Saint-Jacques de Normandie poursuit son travail de séduction auprès des palais normands et de Navarre. Après Charles Thuillant, chef étoilé de L’Essentiel à Deauville, c’est au tour d’un autre étoilé, David Gallienne, vainqueur de Top Chef 2020 et…

TerraLéo : un service clé en main pour gérer les bio-déchets

En septembre 2018, Simon Lainé et Caroline Tinel ont fondé TerraLéo. Une société coopérative pour développer le tri et la valorisation séparée des déchets en Normandie. Entre collecte et compostage, portrait d’une initiative aux impacts environnementaux, sociaux et économiques positifs ! Deux normands en quête de sens Le premier mouvement de l’histoire ? Il se…

« La Normandie ? C’est un peu le territoire de l’amphibie »

Sur les rives de l’Orne, du côté de Mondeville, un chantier naval un peu particulier abrite l’une des innovations les plus fascinantes du monde maritime : les bateaux amphibies tout-terrain d’Iguana Yachts, présents à l’international dans 25 pays. Portrait. D’une contrainte, une solution L’histoire d’Iguana Yachts prend sa source il y a plus de 10…

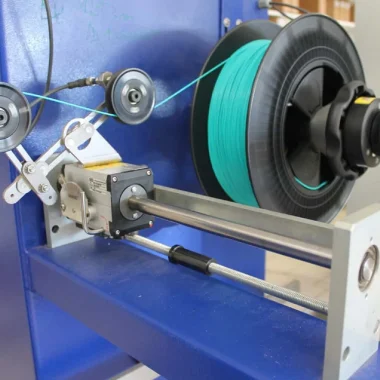

Coquillage et marc de café pour vos impressions 3D

C’est au cœur de la campagne cauchoise, en Seine-Maritime, que Florent Port, ingénieur originaire du Nord, a fait le choix d’ouvrir Francofil. Une start-up innovante qui fabrique notamment des filaments pour imprimantes 3D en favorisant l’économie circulaire. Rencontre. Après des études à l’ISPA (aujourd’hui Polyvia Formation), l’Institut Supérieur de Plasturgie en Alternance situé à Alençon,…

KIPLAY : précurseur, innovant et normand !

Créée en 1921 à Saint-Pierre-d’Entremont dans l’Orne, l’entreprise familiale Kiplay est le leader français des vêtements de sécurité innovants. Rencontre avec Marc Pradal, PDG de l’entreprise normande, qui axe créations et savoir-faire sur l’innovation et le made in France. Si vous deviez décrire Kiplay en quelques mots ? Spécialistes de vêtements de travail à l’origine,…

Designir, école de design et d’innovation responsable

A Deauville, Designir fête sa troisième rentrée. Seule école de design de Normandie proposant une formation complète en 5 années, Designir associe sens de l’esthétique, du technique et du monde.Rencontre avec Benoit Millet, directeur et fondateur de l’école. Pourquoi cette école ? « Je suis designer, et j’interviens dans des écoles de design diverses et…

Le nucléaire, une filière d’avenir

Les métiers du nucléaire, longtemps restés dans l’ombre, sont aujourd’hui au cœur d’une filière énergétique dynamique sur le territoire normand. Avec deux projets d’ampleur, ces métiers d’avenir recrutent en grand nombre et s’adressent à quiconque souhaite participer au développement d’une filière énergétique indépendante et décarbonée ! On fait le point ci-dessous. La Normandie, territoire d'industrie…

Regards croisés : le contrôle industriel

Lors de la 47ème finale nationale des Worldskills – la compétition des métiers – Cyprien Talbot, 18 ans et originaire d’Alençon, s’est notamment distingué en obtenant la médaille d’or en contrôle industriel. En formation au Pôle formation UIMM Grand Ouest Normandie, à Caen, c’est sous la houlette bienveillante d’Emmanuel Perrigault, technicien poste source chez Enedis dans l’Orne, que…

FLEXIKEG : des fûts responsables et durables

Lauréat dans la catégorie Innovation des derniers Trophées de l’économie organisés par l’AD Normandie, l’agence de développement économique, FLEXIKEG développe des fûts économiques et responsables. Un atout majeur pour répondre aux défis de la transition écologique en direction de nombreux acteurs. Nouvelle génération L’idée ? Proposer des fûts plus légers, moins encombrants, utilisables dans toutes…

ETI : zoom sur les champions cachés du territoire

Créé en 2020, le club des ETI (entreprises de taille intermédiaire – entre 250 et 4 999 salariés, avec un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’euros) favorise la collaboration des ETI normandes, ainsi que les PME à fort potentiel. Début 2024, le club et la Région Normandie ont signé un partenariat, l"ETI Act", avec…

Gabin Villière : « le rugby m’a permis de grandir en tant qu’homme »

Né dans le Calvados, Gabin Villière a découvert le rugby très jeune et l’a notamment exploré au sein du Rouen Normandie Rugby avant d’être repéré par l’équipe de France de rugby à 7. Sélectionné pour la 14ème fois avec le XV de France, il se préparait avec enthousiasme à jouer sa première coupe du Monde,…

Tendances éco et recrutement : les chiffres normands

La dernière enquête sur les besoins en main-d’œuvre 2023 de France Travail (ex Pôle Emploi), sortie en mai, donne de précieux éclairages sur les tendances de recrutement et l’économie en Normandie. Décryptage. Grandes orientations 139 750 : c’est le nombre de projets de recrutement estimés en Normandie en 2023, soit un bond de 12,1% par…

GLLU : un mobilier durable et 100% normand

A Malaunay près de Rouen, GLLU imagine, dessine, et façonne un mobilier épuré, durable et 100% normand. Un engagement révélé par les Trophées de l’économie normande 2023, organisés par l’AD Normandie, dans la catégorie Made in Normandie. Portrait. Des objets en bois fabriqués avec passion Aujourd’hui installé à Malaunay, en Seine-Maritime, l’atelier profite de l’expérience…

Musique : l’été au rythme de l’éco-responsabilité

Gestion des déchets, alimentation raisonnée, sensibilisation aux bonnes pratiques, ou encore promotion des transports durables… La majorité des festivals normands se met au diapason du respect de l’environnement. Certains d’entre eux s’inscrivent même dans une démarche publique de transition écologique après deux appels à projets dédiés.Des toilettes sèches au zéro plastique, zoom sur des rendez-vous…

Les Normands font vibrer le Festival Beauregard !

Début juillet, le Festival Beauregard a pris d’assaut la région caennaise avec une édition record, rassemblant 150 000 personnes sur cinq soirs. Parmi les 41 artistes et groupes programmés, le festival a comme à son habitude fait la part belle à la scène normande en ouverture de chaque journée. Zoom sur l’édition 2023 avec deux…

BIO et AOP, découvrez les secrets d’un camembert normand !

Patrick Mercier, producteur de lait à Champsecret, près de Domfront, dans l’Orne s’est lancé dans la production de camembert fermier, bio et d’appellation d’origine protégée en 2010. Aujourd’hui, 70% de son lait est consacré à cette activité. Par ailleurs président de l’ODG, l’Organisme de Défense et de Gestion du Camembert de Normandie, Patrick Mercier est…

Joyau des côtes normandes : la Krystale !

La Krystale fait référence à un bijou précieux dans un écrin de nacre… et pour cause ! L’huître à la chair généreuse et légère est notamment élevée et récoltée à Gouville-sur-Mer, dans la Manche. Cela fait plus de 10 ans, que la famille k’Dual, passionnée de la Normandie, s’est lancée dans l’aventure des huîtres suspendues, une technique innovante ostréicole venue…

Plongée à la criée de Fécamp

Loin de l’imaginaire collectif où pêcheurs haranguent le chaland, la première mise en marché du poisson à destination des professionnels se fait depuis quelques années sur internet, sur le principe d’une vente aux enchères.Sous la halle à marée, où sont entreposés les produits frais, plusieurs étapes indispensables assurées par une équipe de 13 personnes, garantissent…

Franck Quinton, la passion renouvelée

C’est au cœur de la forêt d’Andaine, dans l’Orne, qu’un chef cuisinier ravit les papilles des fins connaisseurs depuis plus de 20 ans. Au Manoir du Lys, qu’il co-dirige avec sa famille, Franck Quinton, étoilé Michelin, se passionne pour les champignons – emblème de la Maison –, les produits de la mer – qu’il affectionne,…

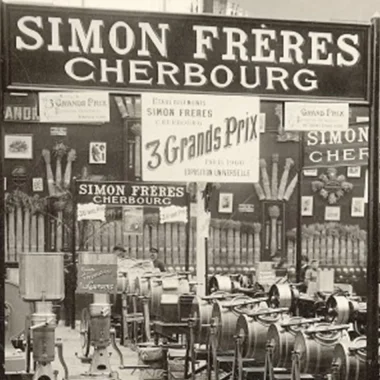

A Cherbourg, les pionniers du beurre exportent leur savoir-faire dans le monde entier

Basée à Cherbourg à l’atelier Composites de la Base navale, l’entreprise Simon Frères (Simon SAS) était présente aux Journées de l’International organisées les 3 et 4 décembre par la CCI international. Rencontre avec Daniel Schmit, son directeur général. Simon Frères, c’est quoi ? Nous sommes le spécialiste mondialement reconnu pour la fabrication d’équipements pour la…

A la rencontre du café à la brûlerie du Havre de Grace

Les premiers grains de café ont été importés au Havre en 1728. Depuis, la Normandie est devenue la principale porte d’entrée du café en Europe. Aujourd’hui encore, une dizaine de torréfacteurs havrais révèlent tous les arômes des grains verts venus des tropiques.Reportage au sein de la Brûlerie du Havre de Grace, créée en 1967, qui…

A Ver-sur-Mer : le premier lieu de mémoire pour rendre hommage aux forces britanniques

Le 6 juin 2021, le British Normandy Memorial (ou Mémorial Britannique de Normandie) a été officiellement inauguré sur la commune de Ver-sur-Mer, après 6 ans de travail. Ce Mémorial rend hommage aux forces armées britanniques, qui ont joué un rôle crucial lors du Débarquement de juin 1944 mais également aux civils normands qui ont perdu la vie dans le…

Chef Saintagne : cuisiner pour réunir

A l'occasion de la Grande Débarque, nous avions rencontré en 2021 le parrain de la 4ème édition, le Normand Christophe Saintagne, chef du restaurant Papillon à Paris (17ème). Un chef engagé à faire rayonner l'un des produits phares du littoral normand : la Coquille Saint-Jacques ! Pourriez-vous nous dresser votre parcours en quelques mots ?…

Normandie Seafood : traçabilité et qualité des produits normands

Spécialiste du mareyage, de la transformation et de la distribution des produits de la mer, pionnière dans la traçabilité des produits français, Manche Marée, entité du groupe Normandie Seafood, a reçu le trophée de l’innovation agroalimentaire par l’Association régionale des entreprises alimentaires (Area) dans la catégorie « Saveurs de Normandie ». Présentation d’une entreprise familiale…

En Normandie, la passion d’un maître artisan

Né en 1982 à Versailles mais familier des week-ends en Normandie dont ses parents sont originaires, Nicolas Gouin retrouve la Seine-Maritime à plein temps à l’âge de 10 ans. 4 ans plus tard, en rupture avec le système scolaire, il se passionne, grâce à l’apprentissage, pour la pâtisserie et la boulangerie. L’artisan, installé à Cailly…

Tapissiers-décorateurs : un précieux savoir-faire

Les métiers d’art ? Bien souvent une affaire du sensible : histoire, authenticité, souci du travail bien fait mais aussi modernité. Rencontre avec Hervé et Edith Autin, qui travaillent, en Seine-Maritime, tout ce qui a trait au tissu dans les maisons, châteaux, appartements : coussins, rideaux, fenêtres, chaises… De l’ancien au moderne, portrait d’un artisanat…

D-Day : l’hommage d’une Normande aux vétérans

La belle histoire que vous allez lire nous vient d’une ambassadrice normande expatriée aux États-Unis, Virginie Feutry Durr, sans qui ce D-Day 2022 n’aurait pas cette saveur particulière. Grâce à son passé et son engagement, elle a pu emmener avec elle une compagnie d’aviation américaine, un ancien joueur de NFL, un exécutif de Michelin et…

Portrait d’un Maverick normand

Il y a parfois des trajectoires de vie qui inspirent le respect et des messages qui font rêver. Voici celui, par exemple, du Capitaine Julien Lepage. Originaire de Normandie, Julien est pilote et membre de la Patrouille de France. Entre humilité et persévérance : voici son portrait. Voltiger dans les nuages Né en 1980, Julien Lepage…

La Normandie, terre d’entrepreneurs

La Normandie, terre d’entrepreneurs ? Assurément selon les co-fondateurs de Yousign, leader européen de la signature électronique pour les TPE/PME. Installée depuis septembre 2022 sur la presqu'île de Caen, la start-up créée en 2013 poursuit son développement, avec un nouveau CEO, de nouveaux marchés et des recrutements. Rencontre avec Luc Pallavidino, co-fondateur et désormais Executive…

Rouen Seine Normande 2028 : nouvelle étape !

L’astronaute Thomas Pesquet, le handballeur Thibaud Briet, l’actrice Karin Viard, l’auteur Michel Bussi, la chorégraphe Marion Motin… plus de 50 parrains et marraines et bien plus d’anonymes, défendent collectivement depuis plusieurs mois la candidature de Rouen Seine Normande comme capitale européenne de la culture 2028. Le 3 mars, la nouvelle est tombée : le jury…

Santé : zoom sur 5 distinctions normandes

Si la Normandie est bien connue pour ses atouts en matière de soin, notamment en cancérologie, elle peut également compter sur tout un réseau de chercheurs, de start-ups innovantes et de laboratoires reconnus.Zoom sur 5 innovations et distinctions qui font du territoire normand, un acteur majeur dans le domaine de la santé. MEDICAL TRAINING ET…

Emploi Normandie : une plateforme fédératrice

Vous avez des difficultés à recruter ? Vous cherchez la perle rare ? Un endroit où exprimer vos attentes, et les nombreuses raisons de rejoindre votre structure ? Bonne nouvelle : la nouvelle plateforme développée par la Région Normandie et ses partenaires vous permet de répondre à tous ces besoins. Décryptage. Un outil unique Lancée…

Ils ont la parole : le 6 juin 1944 à travers le monde

Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquaient en Normandie pour libérer la France et l’Europe du joug nazi. Un élément historique fondateur qui permet à la Normandie d’être connue à travers le monde. Si des initiatives telles que le Forum mondial Normandie pour la Paix ou encore le Prix Liberté permettent de ne pas…